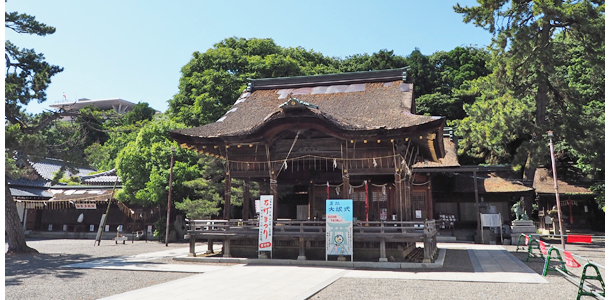

御祭神・由来

| 御祭神 | 足仲彦尊 たらしなかつひこのみこと (仲哀天皇) 誉田別尊 ほんだわけのみこと (応神天皇) 息長足姫尊 おきながたらしひめのみこと (神功皇后) |

|---|---|

| 御神徳 | 災難厄除 健康長寿 安産守護 ぼけ封じ |

| 由来 | 延久元年(1069年)、源義家公が後三条天皇の勅願を受け、 |

| 主な祭典・行事 |

【萬燈祭(8月14日~16日)】

盛夏の「暑気払い」「家内安全」「無病息災」を祈念して献灯され 境内に提灯が並びます。 8月14日 萬燈祭奉告祭・劇団異国幻燈舎公演 8月15日 都久夫須麻神社例祭・光粋流舞道奉納 蛇の舞神事奉納・曳山囃子奉納・一心無双流居合兵法奉納 8月16日 カラオケ大会

【蛇の舞神事(8月15日夕刻)(雨天中止)】水の中で舞を行う珍しい奉納行事

約450年前、天正の頃(1573~1592年)、 住民の内、井上八右エ門という宮大工が永久寺町の氏神様である八坂神社を造営しました。 その弟子たる者大工に専念し常に神々を信仰し嫁をめとったのですが、 嫁・姑の仲が面白からず、 たまたま嫁が機(はた)を織りたるとき、 縞柄のよしあしで口論になり遂に織りたる糸をぷつりと切り、 そのまま一目散に家を逃げ出し永久寺河原の一番深いところをえらび 身をおどらせて投身しました。 その時たちまち一天かき曇り、 暗闇の世界と化し大雨が降りくだり、 嫁が身を投じた所より一匹の龍が出現し昇天するのを見ました。 夫は身の毛もよだつ恐ろしさに家に帰り 母親に孝養をつくし妻の供養にと日々を送りました。 後年このありさまを後世へのいましめと思い、 自らが見た龍の頭を刻み、また胴体をつくり神社に奉納しました。 後年にいたり雨乞いの祭に八坂神社の弁天池にてこの龍を舞わし 干ばつから村を救ったというのが蛇の舞の始まりとされ、 戦後より長濱八幡宮の放生池で行われています。 (資料提供:長濱八幡宮、永久寺「蛇の舞」保存会、曳山博物館) |

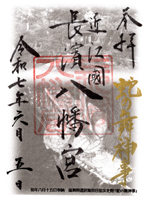

| 御朱印 |

|

| その他 |

【長浜曳山祭(4月9日~17日)】

長浜曳山祭は、 京都の祇園祭、岐阜の高山祭と並ぶ日本三大山車(だし)祭の一つと数えられ、 長濱八幡宮の祭礼として、毎年4月9日から17日の間、長浜の町中で開催される世界に誇る祭です。 豊臣秀吉公に男子が誕生し、 その喜びを城下の町民に分かつべく若干両の砂金をふるまい、 これを受けた崇神の念の深き住民たちは、 これを基金として十二両の曳山を作り、 町内を曳きまわったのが始まりです。 そして、次第に各山組の間でその善美を競うようになり、 当時、生糸・ちりめんなど地場産業の盛んだった長浜は、各地の名工を迎え、 改良改造を加え、今日の壮麗たる曳山の完成を見るに至り、 曳山は「動く美術館」とも呼ばれています。

開館時間 9時~17時 休館日 月曜日(祝日・休日の場合は翌平日休館) 詳しくは曳山博物館のホームページをご覧ください。 https://nagahama-hikiyama.or.jp/ |

上記内容は掲載時のものです。詳しくは神社へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

| 住所 | 滋賀県長浜市宮前町13番55号 |

|---|---|

| 電話 | 0749-62-0481 |

| ホームページ |